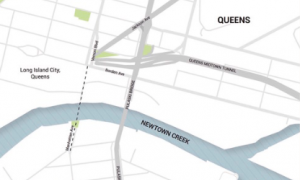

5.3.1 地道总平面应根据规划要求,结合环境特征、交通状况、人流集散方向、地下管线等因素设计,还应结合行政、学校、商场、文体场(馆)、医院、地铁车站、人防工程等地域因素的近远期发展规划进行设计,逐步形成远期的地下步行体系。

5.3.2 地道应以交通效率较高的穿越方式来确定主通道的平面布置形式,对于长度超过70m的直线形地道,从心理角度考虑,宜从线型或建筑上进行处理。

5.3.3 地道进出口平面布置应根据地面人流集散出行的交通流向及现状条件设置;设于道路两侧的进出口宜平行或垂直于道路红线;一般情况下,应按当地规划部门要求确定。当进出口开向城市主干道时,应留有一定面积的集散场地。

5.3.4 地道进出口的布置应与主要人流方向相一致,宜与地铁、邻近地下空间连通,统一规划,同步或分期实施,设计时应综合考虑连通后的功能需求,其通道宽度应计入相关过街行人流量,同时考虑地铁夜间停运时的隔离措施。

5.3.5 地道的通道净宽应符合下列规定:

1 地道的通道净宽,应根据设计年限内高峰小时行人交通量、设计通行能力计算。

2 地道的通道净宽不宜小于3.75m。

3 地道每端梯道或坡道的净宽之和应大于地道的净宽1.2倍以上;当有自动扶梯时,此系数可调整为1.0;梯(坡)道的最小净宽为1.8m。

4 推自行车的梯道应采用梯道带坡道的布置方式,一条坡道宽度不宜小于0.4m,坡道位置视方便推车流向设置。

5 考虑兼顾自行车推车通过时,一条推车带宽按1m计,地道净宽按自行车流量计算增加通道净宽,梯(坡)道的最小净宽为2m。

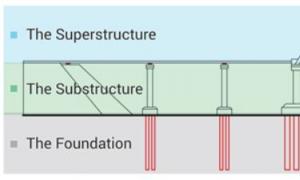

5.3.6 地道的最小净高应符合下列规定:

1 地道通道的最小净高为2.50m。

2 地道梯道踏步中间位置的最小垂直净高为2.4m,坡道的最小垂直净高为2.5m,极限为2.2m。

5.3.7 地道主通道长度及纵横坡应符合下列规定:

1 主通道长度原则上按规划道路宽度确定,应符合相关行业标准的道路净空宽度规定。

2 下穿轨道交通线的地道主通道长度,除应符合上跨轨道交通线路的净空宽度要求外,还应满足管线、沟槽、信号标志等附属设施和轨道交通线员工检修便道要求。

3 主通道较长或较宽时,通道应适当加大净高。

4 主通道可采用分段纵坡,最小纵坡为0.5%,最大纵坡小于10%,当高差大于1.8m时,应设置长度不小于2m、纵坡不大于2%的缓坡平台。

5 主通道的横坡可根据净宽采用单面坡或双面坡,坡度不宜小于0.5%。

5.3.8 地道进出口的布置应满足消防要求。

5.3.9 地道进出口宜设置雨棚,并设置防止人员坠落的措施。

5.3.10 地道内应按其重要性和功能要求等因素按实际需要安排治安、卫生等工作用房。灭火器材等其它功能性用房或设备可视具体情况设置;若地道与其他商业、娱乐等功能性建筑相结合,还应设置防火隔断门,并应执行其他相应规范。

5.3.11 地道的梯坡道布置规定同4.3.7条。

5.3.12 梯道踏步规格的规定同4.3.8条。